Seuls les grands créateurs de modèles – OpenAI, Google, Meta, Anthropic… – disposent, aujourd’hui, de suffisamment de données pour comprendre la réalité de l’usage de l’IA générative. Anthropic vient de se distinguer en partageant les résultats de son outil d’analyse de données anonymisées, Clio, que la start-up utilise également pour détecter les usages malfaisants.

L’Anthropic Economic Index, ainsi créé, est la première étude sur l’utilisation de l’IA générative basée sur des millions d’interactions avec le modèle Claude. Le jeu de données est mis à la disposition de chacun sur Hugging Face. Près de 60 % des interactions concernent l’écriture de code, qu’il s’agisse de génération, d’amélioration ou de correction de programmes. La rédaction et la synthèse de documents représentent quant à elles environ 20 % des usages recensés.

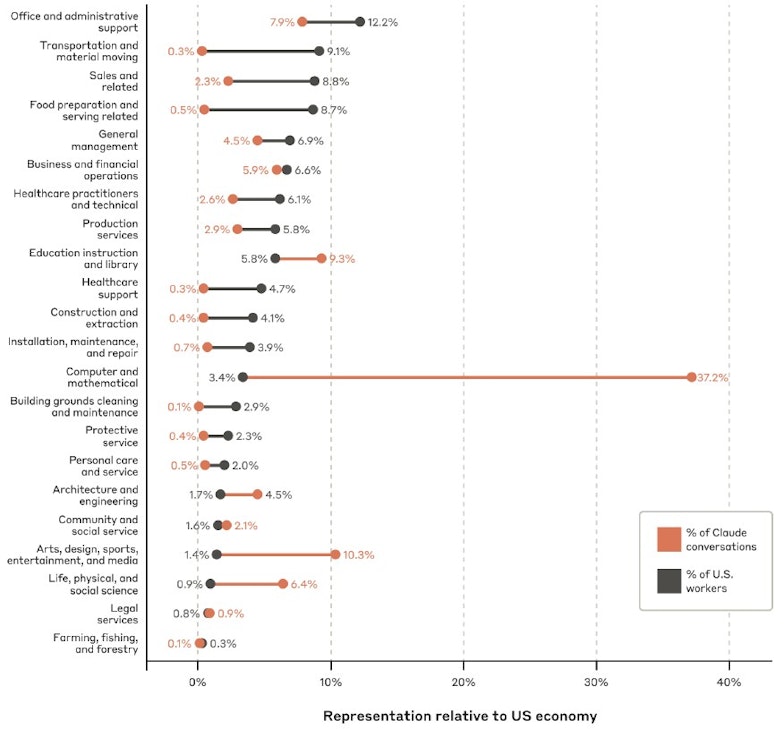

L’assistance administrative, la recherche d’informations et certaines tâches analytiques apparaissent, dans une moindre mesure, parmi les utilisations fréquentes. Comme on pouvait s’y attendre, les métiers nécessitant une forte intervention physique, comme la logistique ou la production manufacturière, restent peu concernés.

Comparaison de la représentation des métiers dans les données d'utilisation de Claude.ai et dans l'économie américaine • Source : Anthropic

L'IA, selon l'analyse des conversations sur Claude.ai, est utilisée à la fois pour l'automatisation et l'augmentation des capacités humaines, avec une légère prédominance pour l'augmentation. 57% des interactions montrent des schémas augmentatifs, où l'IA améliore les capacités humaines grâce à la collaboration. Cela inclut l'itération sur une tâche, l'acquisition de connaissances et la validation du travail. Par exemple, l'IA est utilisée pour aider à la rédaction de contenu ou pour améliorer des stratégies marketing.

Les 43% restants suggèrent une automatisation, où l'IA effectue une tâche avec une intervention humaine minimale. Cela comprend la délégation complète de tâches et l'exécution directe de celles-ci. Par exemple, l'IA est utilisée pour formater de la documentation technique ou résoudre des problèmes de géométrie.

Il est important de noter que même l'automatisation de tâches simples peut améliorer les capacités humaines lorsqu'elle est intégrée dans des flux de travail plus larges. De plus, les utilisateurs peuvent modifier et ajuster les réponses de Claude en dehors de la fenêtre de chat, ce qui suggère que la proportion réelle de conversations augmentatives pourrait être encore plus élevée.

Travailleur augmenté

L’IA générative ne se substitue pas directement aux travailleurs, mais agit principalement comme un assistant. Dans le développement logiciel, elle est utilisée pour accélérer certaines tâches répétitives ou proposer des solutions alternatives à des problèmes de programmation. Dans le domaine de la rédaction, elle permet aux utilisateurs de structurer leurs idées, reformuler des textes ou générer du contenu à partir de consignes spécifiques.

L’étude met en évidence une tendance à l’utilisation collaborative de l’IA : les utilisateurs ne se contentent pas de copier-coller les réponses fournies, mais interagissent avec le modèle pour affiner leurs requêtes et valider les résultats. Cela montre que, pour l’instant, l’IA reste un outil complémentaire plutôt qu’un substitut.

Les professionnels du droit, par exemple, utilisent Claude pour résumer des textes législatifs ou analyser des décisions judiciaires. Dans le secteur financier, l’IA assiste les analystes en proposant des synthèses d’articles et des évaluations de risques basées sur des données récentes.

En médecine, l’utilisation reste plus limitée en raison des exigences de précision et de validation humaine. Néanmoins, certains chercheurs et médecins se servent de Claude pour organiser des données cliniques ou extraire des informations pertinentes dans des publications scientifiques.

L’IA en profondeur

Bien que l'IA touche de nombreuses professions, son intégration profonde dans la plupart d'entre elles reste rare pour le moment. Seulement environ 4 % des professions montrent une utilisation de l'IA pour au moins 75 % de leurs tâches associées. Un exemple est celui des professeurs de langues étrangères, où l'IA est utilisée pour collaborer sur des questions d'enseignement et planifier le contenu des cours, mais pas pour rédiger des propositions de subvention ou gérer les dossiers des étudiants.

Environ 11 % des professions montrent une utilisation pour la moitié ou plus de leurs tâches. Les responsables marketing utilisent l'IA pour l'analyse des études de marché et le développement de stratégies, mais pas pour la consultation des spécifications des produits ou la coordination des salons professionnels.

Enfin, 36 % des professions montrent une utilisation de l'IA pour au moins 25 % de leurs tâches. Par exemple, les physiothérapeutes utilisent l'IA pour la recherche et l'éducation des patients, mais pas pour les traitements pratiques ou les instructions de soins à domicile.

Par ailleurs, l'utilisation de l'IA varie en fonction du salaire médian des professions. L'utilisation de l'IA est la plus élevée dans le quartile supérieur des salaires, notamment dans les professions liées à l'informatique comme les programmeurs et les développeurs web, mais les professions situées aux deux extrémités de l'échelle salariale montrent une utilisation plus faible de l'IA. Par exemple, les serveurs (bas salaires) et les anesthésiologistes (salaires élevés) sont parmi les moins représentés dans les données. Les professions à bas salaires peuvent en effet impliquer des tâches physiques qui ne sont pas facilement automatisables avec les capacités actuelles de l'IA. Les professions à salaires très élevés peuvent nécessiter une expertise spécialisée, une manipulation physique ou être soumises à des réglementations qui limitent l'utilisation de l'IA.

Enfin, le rapport met en avant un déploiement inégal de l’IA selon les secteurs et les entreprises. Les grandes entreprises technologiques et les start-ups sont les premières à expérimenter ces outils, tandis que les PME et les administrations publiques sont souvent plus en retard. L’accès aux ressources techniques et la formation des équipes sont des facteurs clés dans l’adoption de ces technologies.

Pour en savoir plus :